綦江南平僚 活跃千年突然灭亡的部落

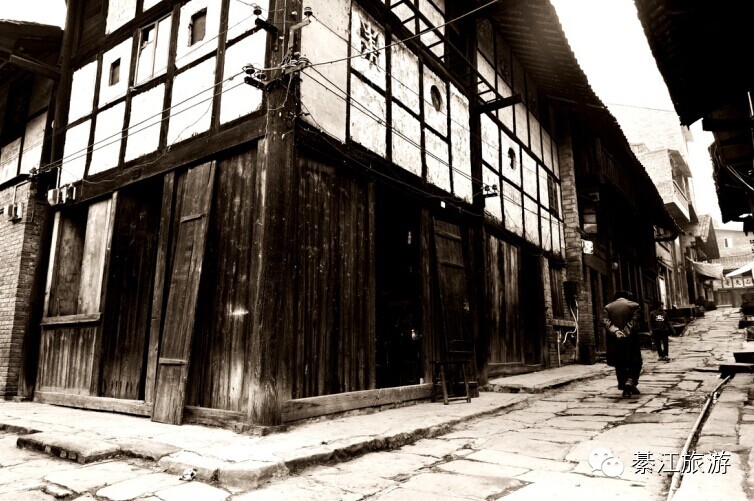

有故事的人,都喜欢去古迹,在那些有故事的地方念念不忘怀旧的情怀。在渝南群山环抱之中,悠悠綦河,正述说着历史的沧桑。这里就有一方失落的瑰宝,千百年被人遗忘的古迹。

綦江是唐宋以来僚人在重庆的重要聚居地,或许是僚人最后王国的隐身地。悠远的历史,僚人的遗踪,以及佛教文化、仁义文化,让这片神奇的土地闪耀着文明的祥光。

綦江大僚坝是古代南平僚的世居地,甚至极有可能是古夜郎国最后的疆域。南平僚的遗踪,在大僚坝俯拾即是。如今,“现代”的脚步最终闯入这片千年岑寂的禁苑。

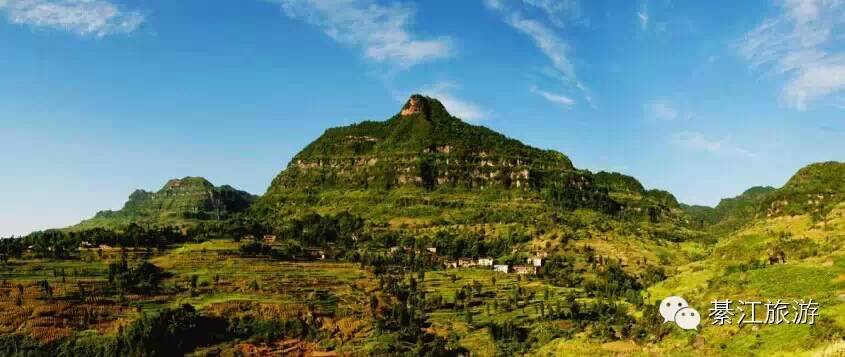

大僚坝在郭扶镇的高山区高庙、高青、团结村山区。那是一个众山拜伏脚下的山区高地,幅原一百四十平方公里,海拔一千多米。大地貌似静穆,实则汹涌澎湃,似大海律动不已,而那波峰之间,则是激情跌宕的峡谷,或者,它是大地一丝皱纹,一抹笑颦。

南平僚是中华民族五方之民中“南蛮”的代表族群,以綦江古地名命名。南平僚以古南为中心,“东距智州,南属渝州,西接南州,北挨涪州”在宋代走向贵州、云南、广西,甚至远涉东南亚。

经过铜鼓殿、葫芦祭坛等僚人史迹,从一个险峻轩敞的谷口望去,趴伏的渝黔群山如洪波涌起,逶迤连绵,而你所在的高原却宛如蓬莱仙山,巍然屹立,上接天穹。

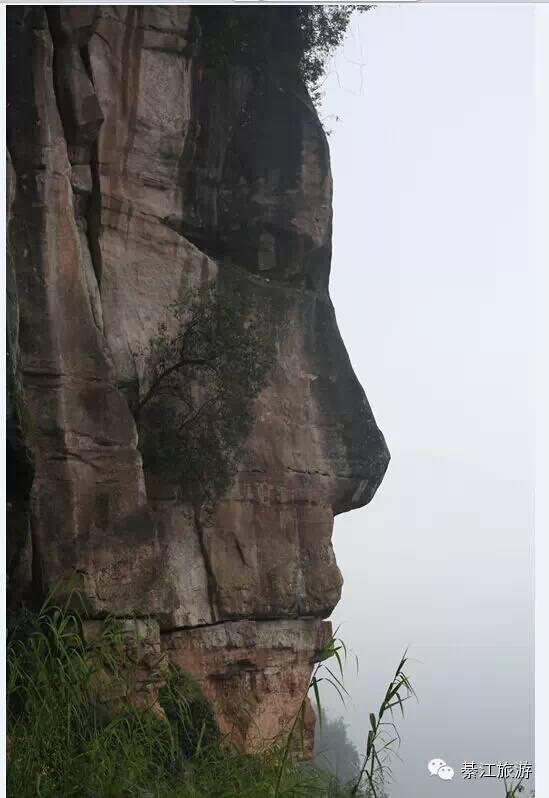

穿过绝壁间一条废弃的引水堰,没入芳草藤蔓深处,在令人胆颤生寒的石壁上,高踞一尊人头像,青青的藤曼向后披散,宛如石人长发飘飘。他宽额,深目,挺着古希腊雕像般的鼻梁,微张着后世的咀唇,粗狂的雄性的下巴犹如坚岩。头像踞座在一座叠石般的山丘上,宛如埃及金字塔身。

籍载:“僚人男子左衽,露发,徒跣。衣尚青碧。”南宋年间,这里曾发生过惨烈的战争,这披发衣翠的巨型头像,则是不死僚王,是僚人的精魂所化。

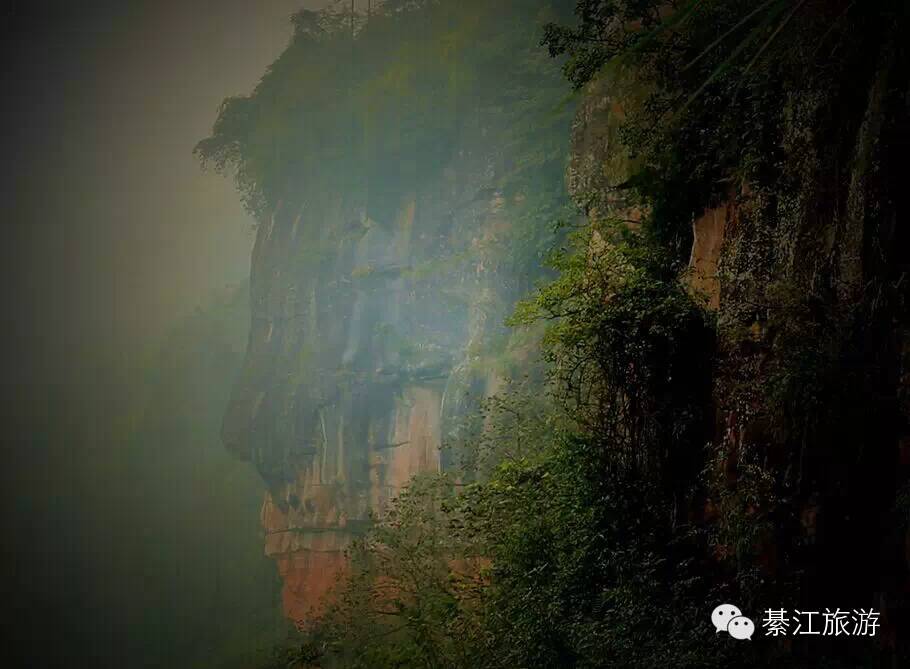

后边高耸的石壁上,恍如一幅水墨丹青悬挂在丽日蓝天之下。深褐色的大块泼墨,挥洒淋漓,但见群峰屹立,危岩高耸,江水穿峡而过。这便是神女峡了!

狞厉的僚王头像,泼墨淋漓的神女峰画图,十里外的翠峰峡,三十多里的幽深峡……率性张扬的风,都展现出天地一种原始、天真、拙朴的美。隐藏了多少自然的奥秘和人文的奇迹!

早已废圮的寨门,残留的寨墙,昭示着这里曾经闪耀过的刀光剑影,鼓角争鸣,人血飞溅。僚人遗踪、大西军、太平军、护国兵戈、民国兵匪恶斗,早已掩埋于尘烟荒草之中,独留下一条断续凹凸的石板古道,把川黔盐茶古道的陈年旧事述说。

近年来,因重庆綦江疑似古泰文碑刻的发现,唐宋时期活跃于渝黔毗邻地区的“南平僚”为学界所关注。古代僚人,曾广泛分布于中国南方,但文献记录中的僚人,惟巴蜀“北僚”和“南平僚”地位独特。

僚人已远,但他们彪勇无畏和勤恳的勇锐,至今仍附丽于大僚坝的每一块山石,每一枝叶蔓,在大僚坝的每一个角落施展他们的韬略,凸显血气方刚。

“嘉木异石错置,皆山水之奇者。”只要在千树万树的大僚坝停憩一日半响,只要稍稍走近传说中古代僚人纵身掠过的岩穴,甚至只要来过,一种扑面而来的震撼将不可避免,一个神秘而磅礴的名字将从此留驻记忆。

这里,千山万壑竟如丝丝黛影飘渺于足下的轻雾。

这里,弥眼处尽得天地旷荡的无边威凛。

这里,岭上仿佛卷起心雄万夫的王者之气象!

延伸阅读:綦江南平僚

南平僚,是秦、汉、魏、晋、南朝时期生活在綦江的一个族群,他们主要居山谷林箐、巢居崖处,农业生产系刀耕火种式的“畲山为田”,种植五谷,并以木弩射獐鹿为食。

南平僚的社会组织

南平僚社会组织以村寨为单位,建立以血缘为纽带的寨老制。“往往推一长者为王,亦不能远相统摄。父死则子继。……獠王各有鼓角一双,使其子弟自吹击之。”“奉酋帅为王,号曰‘婆能’,出入前后植旗。”南平僚中的豪族惟富为雄,拥“有铜鼓者,号为‘都老’,群情推服”。与官军或外姓争斗,“欲相攻则鸣此(鼓),到者如云”。攻击时“合党数千人,持排(板楯)而战”。南平僚中的王、侯、酋帅、邑君长,就是按血缘亲族关系组织起来的氏族、部落大小头人。

南平僚在步入阶级社会的门槛之初,还带有一些原始社会的余痕,故而常聚众进行原始的劫掠战争。“平常劫掠,卖取猪狗而己。”“大狗一头,买一生口。”

隋唐时,南平僚中流行人口买卖。史载:“亲戚比邻,指授相卖。”“至有卖其昆季妻奴尽者,乃自卖以供祭。”“为婚之法,女氏必先货求男族,贫者无以嫁女,多卖与富人为婢。”商贾、豪强亦把南平僚人当商品,“后有商旅往来者,亦资以为货,公卿逮于民庶之家,有獠口者多矣。”这些记载可见南平僚农民的社会地位低下悲惨!

汉、魏、六朝期间,僚人中的谢氏大姓势力最为突出。谢氏历任太守,雄长僚人地区长达到六七百年。到唐代中叶,诸谢势力逐渐衰微。蛮州(今贵州开阳)宋氏和南平(今綦江)杨氏等土著豪族继起。

中央王朝对南平僚的管理

秦汉以来中央王朝,对社会发展程度低、生产力水平低下的南平僚也强制交纳同样的租赋,负担同样的徭役、兵役;甚至强买强卖,逼迫南平僚缴“赎死钱”,掳掠南平僚为奴。

中央王朝对南平僚残酷统治,也激起了南平僚的反抗,封建统治者对其进行了残酷镇压,并污蔑他们“天性暴乱”,“俗喜叛”。但是南平僚压而不服。汉光和二年(公元179年),巴郡板楯蛮复叛。朝廷遣御史中丞萧瑷督益州兵讨伐,竟连年不能克。

汉灵帝欲大发兵,向大臣询问征讨方略。朝中的有识之士建议,选拔精明能干的牧守,抚慰板楯蛮,他们会“自然安集,不烦征伐也。”汉灵帝采纳程包的建议,遣太守曹谦宣诏,赦板楯蛮无罪,板楯蛮“即皆降服”。

唐、宋时,南平僚内部的统治者,政治上是世袭的土官,经济上是封建领主。例如北宋英宗治平年间(公元1064—1067年),渝州的南平僚领主李光洁、梁承秀、王兗等“大姓”,凭借手中的特权,将辖境内的全部土地视为自己的私产,设立“官庄”,强迫人民充当“田丁”。田丁在表面上虽然仍旧保持着村社成员的身份,通过社会基层组织取得“份地”归自己耕种,有的也可开荒种地。但是,必须以村社为单位向封建领主缴纳地租和贡赋。

直到神宗熙宁三年(公元1070年),这些大姓封建领主的势力才被宋王朝逐渐消灭。

南平僚的生活习俗

南平僚的生活习俗比较独特,有些在今天綦江的习俗中,还在流传。而在与南平僚有渊源关系的黔、滇、桂等地的少数民族中,也还可看到。

在居住上,《新唐书·南平僚传》记载:“多瘴疠。山有毒草、少虱、蝮蛇,人居楼,梯而上,名为干栏。”綦江岩墓口上方的“风雨槽”为干栏式房屋山墙面屋脊的象征。僚人干栏与其他干栏不同,“门由侧辟”。干栏的民居特点一直延续下来,直至20世纪,綦江的不少民居类似干栏过去名曰“竹楼”、“高脚屋”。台语民族与僚人在村落分布、住宅外型和组成部分面都甚相似。

而在服饰上,《太平寰宇记》这样描述:“女衣斑布”、“短衣左衽。”《新唐书·南平僚传》写道:“妇人横布二幅,穿中贯其首,号曰通裙,美发髻,垂于后。竹筒三寸,斜穿其耳,贵者饰以珠珰。”

綦江岩墓有三处的浅浮雕再现了汉代僚人妇女的贯头衣和通(筒、桶)裙,而且也有像泰、老、傣妇女把通裙系在乳际、甚或赤裸上身的;穿着通裙也是从头套下。

从綦江岩墓刻有男子露发、跣足的图像看,男子也有绾髻并用长条布裹头的。唐代《云南志》载傣族以红缯布缠髻,出其余垂后饰,现今犹然。綦江农民用白帕缠头,此风长盛不衰。在20世纪50年代以前于乡村尚可偶见老翁绾髻。此皆僚人遗风,80年代在傣乡犹存。

在饮食上,南平僚喜食糙米和糯米,喜食鱼、虫,嗜酸。常用芭蕉叶包饭,手捏米饭成团而食。

南平僚要行成年礼。主要标志是文身、凿齿。唐代《酉阳杂俎》记载:“越人习水,必镂身以避蛟龙之患。今南中乡面佬子,盖雕题之遗俗也。”《动南志略》则记载,土僚“男女十四五岁左右各击去两齿,然后婚娶。”《继资治通鉴长编》所载宁军镇压南平僚人,“所获首级多凿齿者”,就证明了这种习俗。

在婚俗、生育、丧葬等方面,南平僚也有自己的习俗。如《新唐书·南平僚传》记载:“婚法:女以货求男。贫者无以嫁,则卖为婢。”嫁女者重金陪嫁,此风在綦江一带延续至1950年代。《博物志》记载:“僚女妊娠,七月而产,临水生儿,便置水中,浮即取养,沉则弃之。”而在丧葬上,僚人用崖葬(包括岩崖石棺葬、悬棺葬),在保留下来的綦江一些岩墓上,还可见到“为夫作石”的刻字。

渝公网安备 50010702504627号

渝公网安备 50010702504627号